JOURNAL

Venice Beach, now and then

JOURNAL #10

DATE : Nov 16, 2018

SCROLL

JOURNAL #10

Nov 16, 2018

Venice Beach, now and then

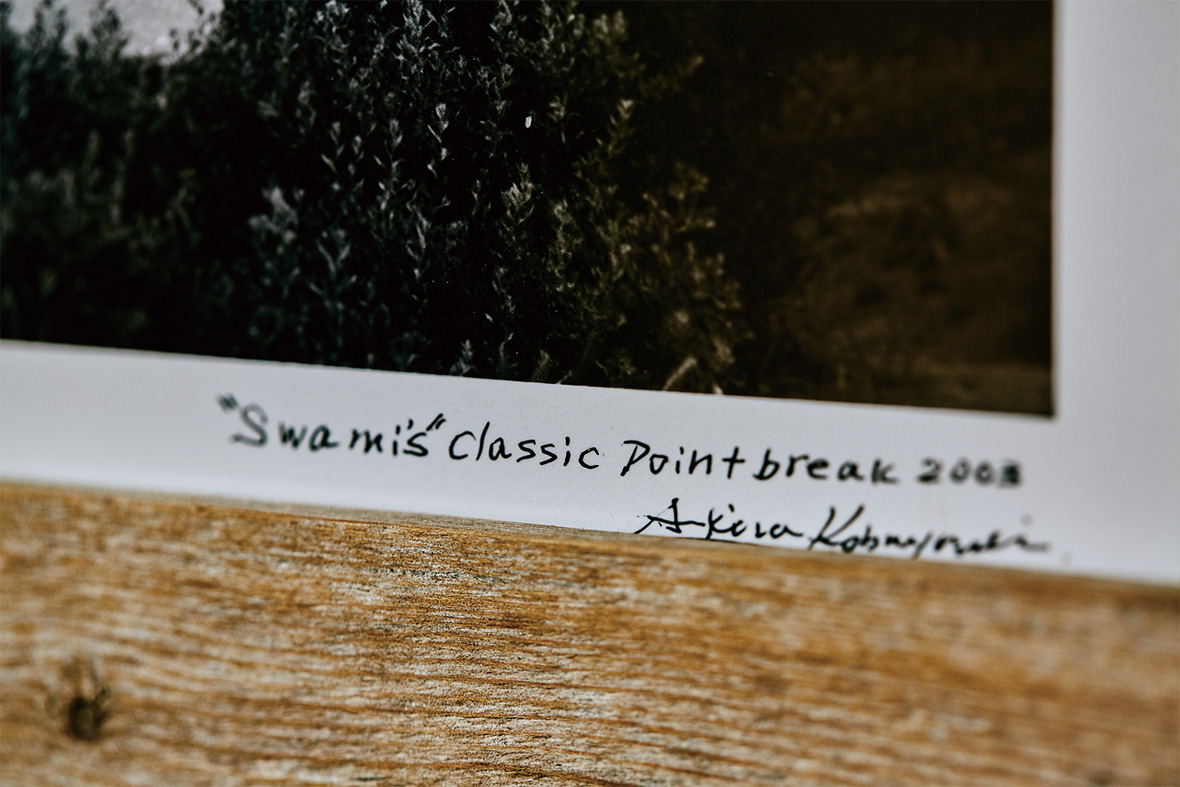

- ヴェニス・ビーチ、今昔 -- 小林昭さん、78歳。戦中生まれ、ということになる。1969年に渡米し、ヴェニス・ビーチを起点に、カリフォルニアの写真を多数撮った。小林さんのカリフォルニアの写真は、今のカリフォルニアで見るのと変わらない海の姿が写っている。そしてカリフォルニアのユース・カルチャーの生の姿が。40年近くの月日が経ったにもかかわらず、どこか懐かしいような、親しみを感じる風景が。小林さんに話を聞いた。

text:Yumiko Sakuma

photo:Dai Yamamoto

- 写真を始めたのも、

偶発的なきっかけによるものだった

- 「20歳ぐらいかな。そもそも受験に失敗したんですよね。それで、毎日のようにジャズ喫茶に入り浸って。その当時、僕と同じく常連だった日芸の写真学部の学生に、ジャズとかクラシックとか色々教えてもらってさ。毎日のようにヌーヴェルヴァーグの映画とか見て、僕も格好いい写真が撮りたいなと思い始めたんですよね。幼なじみにカメラを持ってるやつがいて、貸してもらって撮り始めた。その頃のブルーノートのレコードジャケットは、レイアウトが物凄く格好良かったんですよね。写真と英文がすごく心地よくレイアウトされてて、バランスが絶妙だった。こういうものを撮りたい、作りたいなって思うようになって、周りの人たちに『ジャズが好きだ』って表明していたら、ジャズマガジンの表紙を撮ってるカメラマンを紹介してもらえることになって、そこからアシスタントの道が始まりました。僕は学校にも通ってなかったし、撮り方もわからなかった。だから路上に出て、自分でスナップ写真を撮って学んでいきましたね。カメラを持って街を歩くと撮りたいシュチュエーションが分かってくる」

- 第二次世界大戦の真っ只中の東京に生まれた小林さん。アメリカへの憧れは、カメラを手にするよりももっと前から芽生えていた。

「(戦争が終わって)八王子に疎開してたんだけど、あのあたりはアメリカ人が家を借りていて。兵隊だけじゃなくて、軍属関係の人とか。アメリカの文化が近くにあったわけ。アメリカ兵が格好いいと思ってさ。ユニフォーム着てこざっぱりした格好をしてさ、礼儀正しくて・・・なんかアメリカ人って格好いいなって単純に思ってさ。 それ見ると、自分家の親父とか周りの人たちが格好悪いなって。そりゃそうだよね。生きるのに必死で、一生懸命で食物探してる時だから。横田基地や立川基地に行くと、今度は飛行機が見られて、そこにどんどんアメリカの車が来るわけ。それを全部自分で覚えるの。それがアメリカ通販のカタログみたいなのに載ってるわけよ。それを見て勉強して・・・楽しくてしょうがなかった。楽しい思い出ばかり。それで自分の家は物凄い貧しいんだよ。現実戻ると、貧しい生活。学校行っても、みんな貧しいしね。だけど、自分の好きなことに没頭してると、楽しい。それで、レコードも手に入るしさ、それでお袋にまず買ってもらったのは、レコードプレイヤーだった」

- アメリカかぶれが

カメラを手にして思いが募った

- そうやってアメリカにかぶれていった小林少年。写真のアシスタントをするうちに、運命的な転機がやってきた。

「マグナムの通信社の極東支社が日本にあって、アメリカからカメラマンが来るから撮影旅行に行かないって」

それが当時、マグナムに所属していたエリオット・アーウィットだった。通訳兼アシスタントとしてアーウィットと旅をしたことが、アメリカに行きたいという気持ちに火を点ける結果になった。

「写真の学校に行っていれば、教えてくれるようなことなんだけど、マグナムのマの字も知らなかった。それでマグナムのことを一生懸命勉強して、自分で洋書を買ってきて勉強したりして。アメリカに留学して勉強したいって思って、働いてたら、あっという間にお金が貯まったんですよ。その頃、風月堂の仲間が就職していたライトパブリッシングや、マガジンハウスに出入りすることになった。デザイナーとかアートディレクターがみんななぜだか可愛がってくれて入り浸ってたんです。とりあえず、アメリカに半年行って帰ってくるからって言ったら、『小林くんの好きなカッコのいい自動車の写真撮ってくれば、2ページあげるよ』とか、そういう仕事があって、お金が入るようになった。ビザが切れると、帰ってくるとまた行って行ったり来たりして、それでまる3年ヴェニス・ビーチに居ついちゃったんです」

- 想像したアメリカと違った

ヴェニス・ビーチ

- ヴェニス・ビーチは、想像していたアメリカとまるで違ったと語る小林さん。

「都会のビートニク、フランスだとヌーベルバーグとか、ボヘミアンみたいなもの、ジャック・ケルアックみたいにジャズとドラックと文学が混ざったような、凝縮されたものに憧れてたんだけど、行ってみたらびっくりしちゃった。1969年にウッドストックというフェスティバルが起きて、みんな、頭の中がウッドストックになってるわけ。でも全然テレビのニュースにも出てこないし、雑誌のページにも出てこない。あれだけ一生懸命遊んでいたつもりなのに、そんなこと知りもしなかった。ビートニクなんて古典になってて、僕が憧れていたような人は、ヴェニス・ビーチにはいなくて、ガキのヒッピーばかりがいるところに行っちゃたわけだよ。でも僕なりの筋を通そうと、もう少しヴェニスに暮らしてみようと。でも暮らしてみたら面白くなってさ、ここはスラムだけど本物だなと思ってさ。それでサンフランシスコやユーリカ、少し北の方とオレゴンの方を行ったりしつつ、ヴェニス・ビーチにずっといたんです。居心地がよくて、毎日乗っていたボロワーゲンのキャンピングカーの中でフィルム現像だけはやっていた。」

- 日本とヴェニス・ビーチを行ったり来たりしながら、アメリカ、そして西海岸の写真の手法や潮流を学んだ。

「エリオット・アーウィットやロバート・キャパについて勉強して、彼らの目線に影響を受けたり。新しい写真家たちも出てくるから、L・Aのアートスクールの学生と友達になって、暗室を借りたり。暗室のやりかたもアメリカで覚えましたよね。3年で全部できるようになって。その後東京に帰って、西麻布に事務所を立ち上げて、アメリカの方法でまずは暗室を作った。アメリカと同じやりかたで同じ道具が欲しくって、一生懸命働いて道具をつくって。それでやり始めたのが写真のスタートになったんです」

- 60過ぎて始めたサーフィンと

第二の故郷ヴェニス・ビーチ

- 60年代、70年代にヴェニス・ビーチではやらなかったサーフィンを、60歳になって始めたという小林さん。

「60になった時にすごい自分でもショックで、何日か落ち込んだんですよね。その頃、代々木1丁目に住んでて、 新宿が見えるような所を毎日一人で歩いててね。1週間ぐらいそんなことをやって腹を括った。60を受け止めようと。それで東京中の写真を撮り始めたの。尻を叩かれたように、ディアドルフのエイト・バイ・テンを担いで、毎日東京の写真を撮って。それで、東京を撮り続ける事と、サーフィンをする事とを、僕のこれからの一生の言い訳みたいにしてやろうと思ってね。それで3年ぐらいしたら、仕事が全部終わったんですよ。それからサーフィンしかやらなかった。そうしたら何気にサーフィンの仕事をもらえるようになったりして。写真撮ってたら面白くなってきて、波の写真、ポイントの写真撮ってるのが、今一番楽しいんです。今、やりたいなと思ってるのは、波待ちしてる写真かなんかを撮って見ようかなと思ってさ。それなら良いんじゃないかな。あとはもう、一番最後にやりたいって言ったら、やっぱり波の写真ぐらいしかないなと思ってね」

- そうやって、2016年に「Taschen」から出版された『JIM HEIMANN SURFING』というタイトルの写真集には小林さんが撮影したマリブの写真が取り上げられ、2006年に『P.O.P.』を、2017年にはヴェニス・ビーチに暮らした時代の写真をまとめた『Back On The Highway』を「Bueno!Books」から刊行された。やっぱりヴェニス・ビーチは今でも小林さんにとっては特別な場所だ。

- 「本ができて、ヴェニス・ビーチに行くじゃない。そうするとね、僕が今でも新宿行くと思うのと同じでさ、ほっとするの。ボケーっとした天気があるんですよ。馬鹿みたいな。あれが押し寄せて来てね、3日ぐらい なんにもしないの。どうでもいいやっていう感じでね、ぼーっとして帰ってくる。ただちょっと日本に帰って、また戻って来たような、そんな気持ちになる」

Pilgrim" Photo Exhibition

by Akira Kobayashi

2018年10月26日(金)~11月4日(日)まで「Pilgrim Surf+Supply」で開催した小林昭さんの写真展の模様。

※写真展は終了しています。